Calcul du Coefficient de Poisson d'une Éprouvette

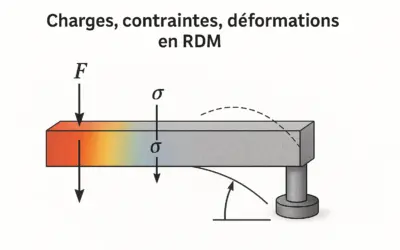

Contexte : L'effet "chewing-gum" des matériaux.

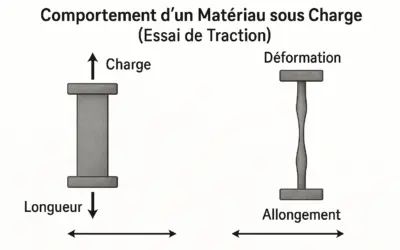

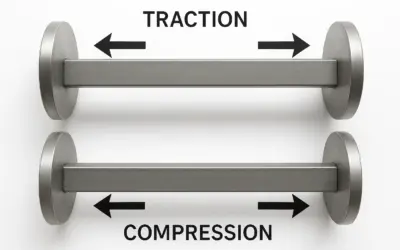

Lorsqu'on tire sur un matériau dans une direction, il a tendance à s'amincir dans les directions perpendiculaires. Cet effet, que l'on observe facilement en étirant un chewing-gum, est quantifié en Résistance des Matériaux (RdM) par le coefficient de PoissonNoté ν (nu), c'est un nombre sans dimension qui décrit la tendance d'un matériau à se contracter dans les directions perpendiculaires à la direction de l'étirement. La plupart des matériaux ont un ν entre 0 et 0.5.. Cette grandeur est essentielle pour comprendre et prédire le comportement tridimensionnel des matériaux sous charge, un aspect crucial pour la conception de pièces mécaniques et de structures de génie civil complexes.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre la relation entre les déformations dans différentes directions. Nous partirons de mesures simples (longueur et diamètre avant et après chargement) pour calculer les déformations relatives, puis en déduire une propriété fondamentale du matériau, le coefficient de Poisson (\(\nu\)). C'est une démarche expérimentale de base en laboratoire de matériaux.

Objectifs Pédagogiques

- Définir et calculer la déformation axiale (ou longitudinale).

- Définir et calculer la déformation transversale (ou radiale).

- Appliquer la formule du coefficient de Poisson pour déterminer sa valeur.

- Comprendre la signification physique du signe négatif dans la formule.

- Se familiariser avec les ordres de grandeur du coefficient de Poisson pour des matériaux courants.

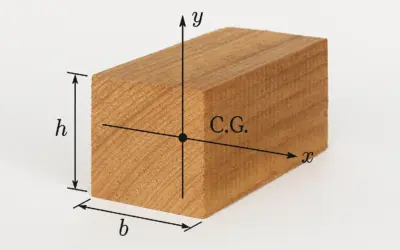

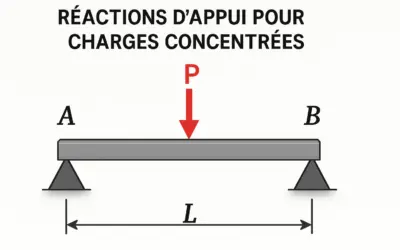

Données de l'étude

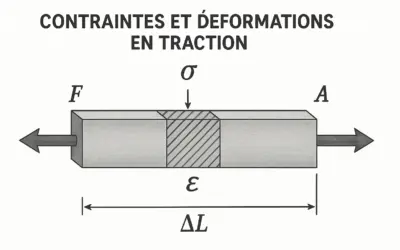

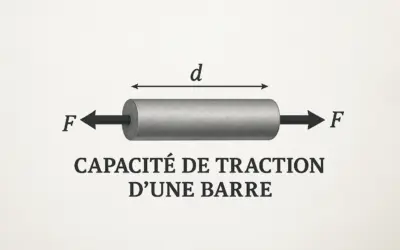

Schéma de l'essai de traction

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Longueur initiale | \(L_0\) | 100 | \(\text{mm}\) |

| Diamètre initial | \(D_0\) | 20 | \(\text{mm}\) |

| Longueur finale (après charge) | \(L_f\) | 100.15 | \(\text{mm}\) |

| Diamètre final (après charge) | \(D_f\) | 19.99 | \(\text{mm}\) |

Questions à traiter

- Calculer la déformation axiale (longitudinale) \(\epsilon_{\text{axiale}}\).

- Calculer la déformation transversale \(\epsilon_{\text{trans}}\).

- Déterminer le coefficient de Poisson \(\nu\) de l'aluminium.

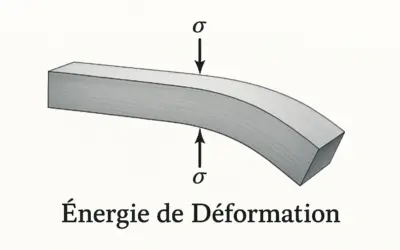

Les bases de la Déformation des Matériaux

Avant de commencer la correction, rappelons quelques définitions essentielles.

1. La Déformation Relative (Strain) :

En RdM, la déformation (notée \(\epsilon\), epsilon) n'est pas l'allongement lui-même, mais l'allongement rapporté à la longueur initiale. C'est une grandeur sans dimension (souvent exprimée en mm/mm ou en %).

\[ \epsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{L_{\text{finale}} - L_0}{L_0} \]

Cela permet de comparer la "déformabilité" de pièces de tailles différentes.

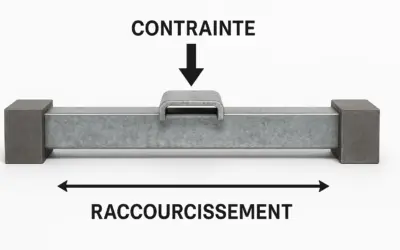

2. Déformations Axiale et Transversale :

- La déformation axiale (\(\epsilon_{\text{axiale}}\) ou \(\epsilon_{\text{long}}\)) est la déformation dans la direction de l'effort appliqué.

- La déformation transversale (\(\epsilon_{\text{trans}}\)) est la déformation dans les directions perpendiculaires. Pour notre cylindre, c'est la variation relative de son diamètre.

3. Le Coefficient de Poisson (\(\nu\)) :

C'est le rapport, changé de signe, entre la déformation transversale et la déformation axiale.

\[ \nu = - \frac{\epsilon_{\text{trans}}}{\epsilon_{\text{axiale}}} \]

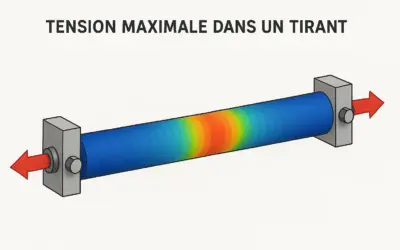

Le signe "moins" est là parce que pour la plupart des matériaux, un allongement (\(\epsilon_{\text{axiale}} > 0\)) provoque une contraction (\(\epsilon_{\text{trans}} < 0\)), et le ratio doit être positif.

Correction : Calcul du Coefficient de Poisson

Question 1 : Calculer la déformation axiale

Principe (le concept physique)

La déformation axiale, ou longitudinale, quantifie à quel point le matériau s'est allongé par rapport à sa taille initiale, dans la direction de la force de traction. C'est le premier indicateur de la manière dont la pièce réagit à la charge. Une grande déformation axiale pour une faible charge indique un matériau souple.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

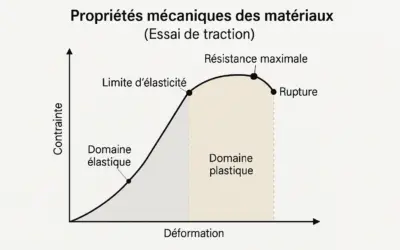

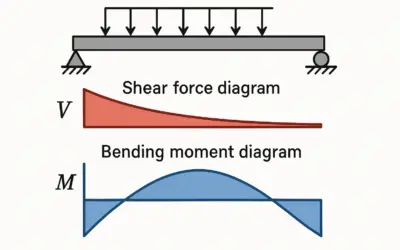

La déformation est une conséquence de la contrainte (\(\sigma = F/A\)) appliquée au matériau. Dans le domaine élastique, la loi de Hooke stipule qu'elles sont proportionnelles : \(\sigma = E \cdot \epsilon\). Notre calcul de \(\epsilon\) est la première étape pour vérifier cette loi ou pour caractériser le matériau (trouver E ou \(\nu\)).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez un élastique. Plus vous tirez fort (contrainte), plus il s'allonge (déformation). La déformation relative nous permet de dire : "cet élastique s'est allongé de 10% de sa longueur", une information bien plus utile que de dire "il s'est allongé de 2 cm", car cela dépend de sa taille de départ.

Normes (la référence réglementaire)

Les essais de traction pour caractériser les matériaux sont rigoureusement normalisés. La norme ASTM E8/E8M, par exemple, définit la géométrie des éprouvettes, les vitesses d'essai et les méthodes de calcul pour assurer que les résultats soient reproductibles et comparables entre les laboratoires du monde entier.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La déformation axiale est le rapport de la variation de longueur sur la longueur initiale :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le matériau est homogène et isotrope (mêmes propriétés partout et dans toutes les directions) et que la charge de traction est appliquée parfaitement au centre de la section, sans induire de flexion.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Longueur initiale, \(L_0 = 100 \, \text{mm}\)

- Longueur finale, \(L_f = 100.15 \, \text{mm}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour des petites déformations, on peut mentalement estimer le résultat. Ici, l'allongement est de 0.15 mm sur 100 mm. Le ratio est donc 0.15 / 100 = 0.0015. Cela permet de vérifier rapidement l'ordre de grandeur de son calcul.

Schéma (Avant les calculs)

Mesure de l'Allongement Axial

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule. Le résultat est sans dimension.

Schéma (Après les calculs)

Déformation Axiale Calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une déformation de 0.0015 signifie que chaque millimètre de l'éprouvette s'est allongé de 0.0015 mm. C'est une petite déformation, typique du domaine élastique des métaux. On parle aussi de 1500 micro-déformations (1500 \(\mu\epsilon\)).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est d'oublier de diviser par la longueur initiale \(L_0\) et de ne considérer que l'allongement \(\Delta L\). La déformation est toujours une grandeur relative.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La déformation axiale est la variation de longueur divisée par la longueur initiale.

- C'est une grandeur sans dimension, qui mesure un allongement relatif.

- Elle est positive en traction et négative en compression.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

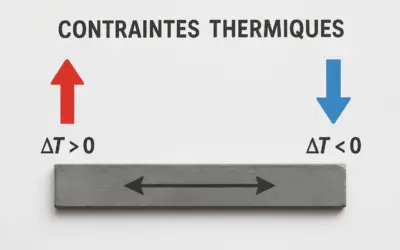

La dilatation thermique est une autre source de déformation axiale. Un pont métallique peut s'allonger de plusieurs dizaines de centimètres en été. C'est pourquoi on y installe des joints de dilatation pour accommoder cette déformation et éviter l'apparition de contraintes gigantesques.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Une barre de 200 mm s'allonge jusqu'à 200.5 mm. Quelle est sa déformation axiale ?

Simulateur 3D : Déformation Axiale

Déformation Axiale (ε_ax) : 0.0015

Question 2 : Calculer la déformation transversale

Principe (le concept physique)

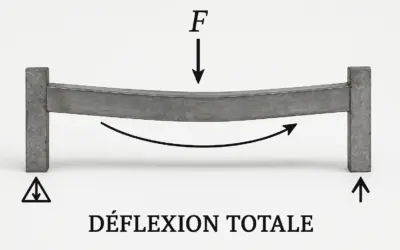

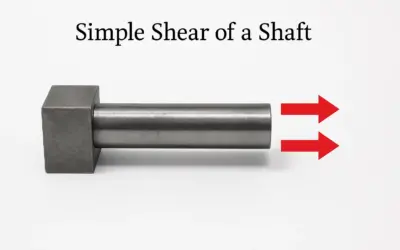

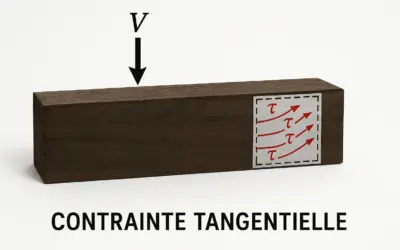

La déformation transversale quantifie le rétrécissement de l'éprouvette. C'est la conséquence directe de l'allongement axial : la matière, dont le volume reste quasi-constant dans le domaine élastique, doit se contracter dans une direction si elle s'étend dans une autre.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Pour un matériau isotrope, la déformation transversale est la même dans toutes les directions perpendiculaires à l'effort. Pour notre cylindre, la déformation du diamètre est donc la même que la déformation de sa largeur ou de son épaisseur en tout point. C'est cette uniformité qui rend le calcul simple.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à un tube de dentifrice. Quand vous le pressez au milieu (compression transversale), il s'allonge aux extrémités (déformation axiale). L'essai de traction, c'est l'inverse : on tire sur les extrémités, et le tube s'amincit au milieu. La déformation transversale mesure cet amincissement relatif.

Normes (la référence réglementaire)

La mesure précise de la déformation transversale requiert des équipements spécifiques, comme des extensomètres transversaux, dont l'utilisation est également encadrée par les normes d'essai des matériaux (ex: ASTM E8/E8M) pour garantir la fiabilité de la mesure du coefficient de Poisson.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule est similaire à celle de la déformation axiale, mais appliquée au diamètre :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la contraction du diamètre est uniforme sur toute la longueur de la partie utile de l'éprouvette. En réalité, un phénomène de striction (réduction localisée du diamètre) peut apparaître juste avant la rupture, mais nous sommes dans le domaine élastique où la déformation est homogène.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Diamètre initial, \(D_0 = 20 \, \text{mm}\)

- Diamètre final, \(D_f = 19.99 \, \text{mm}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Le signe est votre meilleur ami ici. En traction, l'allongement est positif, donc \(\epsilon_{\text{axiale}}\) est positif. Le diamètre diminue, donc \(\Delta D\) est négatif, et \(\epsilon_{\text{trans}}\) doit être négatif. Si vous obtenez un signe positif, c'est une alerte immédiate d'erreur de calcul.

Schéma (Avant les calculs)

Mesure de la Contraction Transversale

Calcul(s) (l'application numérique)

On s'attend à un résultat négatif, car il s'agit d'une contraction.

Schéma (Après les calculs)

Déformation Transversale Calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le signe négatif confirme que le diamètre a diminué, ce qui est logique pour un essai de traction. L'amplitude de cette déformation est plus faible que celle de la déformation axiale, ce qui est typique pour la plupart des matériaux.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Faites très attention au signe du résultat. Une erreur de calcul qui mènerait à un signe positif signifierait que l'éprouvette a grossi en s'allongeant, ce qui est physiquement impossible pour des matériaux standards.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La déformation transversale mesure le rétrécissement (ou gonflement) relatif.

- Elle est négative en traction et positive en compression pour les matériaux classiques.

- Sa formule est \(\epsilon = \Delta D / D_0\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'effet Poisson est utilisé dans les jauges de contrainte. En collant une jauge sur une structure, quand la structure se déforme, la jauge s'étire, s'amincit (effet Poisson), ce qui modifie sa résistance électrique. En mesurant cette variation de résistance, on peut en déduire la déformation avec une très grande précision.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Un cylindre de 10 mm de diamètre est comprimé et son diamètre atteint 10.01 mm. Quelle est sa déformation transversale ?

Simulateur 3D : Déformation Transversale

Déformation Trans. (ε_trans) : -0.0005

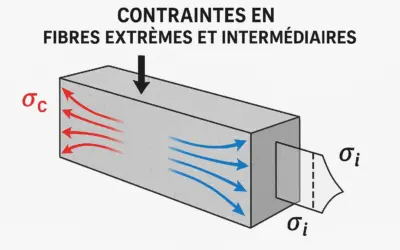

Question 3 : Déterminer le coefficient de Poisson (ν)

Principe (le concept physique)

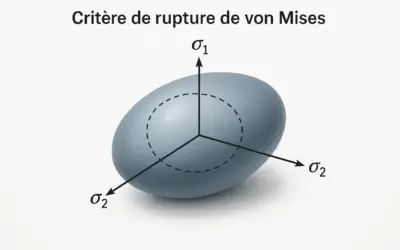

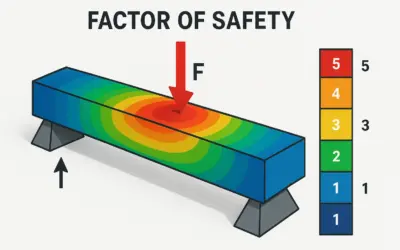

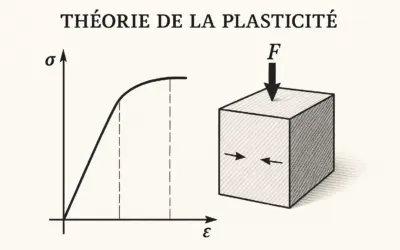

Le coefficient de Poisson est le rapport qui lie ces deux déformations. Il ne dépend pas des forces ou des dimensions, mais uniquement du matériau lui-même. C'est une de ses "signatures" mécaniques, au même titre que le module de Young. Il nous dit à quel point l'effet de contraction transversale est prononcé lorsque le matériau est étiré.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le module de Young (E), le coefficient de Poisson (\(\nu\)) et le module de cisaillement (G) sont les trois constantes élastiques fondamentales pour un matériau isotrope. Elles sont liées par la relation \(E = 2G(1+\nu)\). Connaître deux de ces constantes permet de calculer la troisième. Le coefficient de Poisson est donc un pilier de la théorie de l'élasticité.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Voyez \(\nu\) comme un indice de "fluidité" de la matière. Un matériau avec un \(\nu\) proche de 0 (comme le liège) ne se contracte quasiment pas sur les côtés quand on l'étire. Un matériau avec un \(\nu\) proche de 0.5 (comme le caoutchouc) se comporte presque comme un fluide incompressible : tout ce qui est perdu en section est gagné en longueur.

Normes (la référence réglementaire)

Le coefficient de Poisson est une propriété matériaul normalisée, listée dans les codes de conception comme les Eurocodes pour les matériaux de construction (acier, béton, aluminium) ou dans les bases de données de matériaux pour l'ingénierie mécanique (ex: MMPDS pour l'aérospatiale).

Formule(s) (l'outil mathématique)

On applique la définition du coefficient de Poisson :

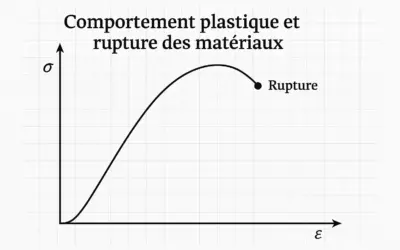

Hypothèses (le cadre du calcul)

Ce calcul n'est valide que si le matériau se comporte de manière linéaire et élastique. Si la charge était trop élevée et provoquait une déformation plastique, le rapport entre les déformations ne serait plus constant et la notion de coefficient de Poisson ne s'appliquerait plus directement.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Déformation axiale, \(\epsilon_{\text{axiale}} = 0.0015\) (de Q1)

- Déformation transversale, \(\epsilon_{\text{trans}} = -0.0005\) (de Q2)

Astuces(Pour aller plus vite)

Avant le calcul, vérifiez les ordres de grandeur. Pour la plupart des métaux, \(\nu\) est autour de 0.3. Si vous obtenez une valeur comme 30 ou 0.003, il y a une erreur. Si vous obtenez une valeur négative ou supérieure à 0.5, c'est physiquement très inhabituel et mérite une double vérification.

Schéma (Avant les calculs)

Rapport des Déformations

Calcul(s) (l'application numérique)

Le résultat est un nombre sans dimension.

Schéma (Après les calculs)

Valeurs typiques du Coefficient de Poisson

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une valeur de 0.33 est très typique pour l'aluminium, ce qui valide la cohérence de nos mesures. Cela signifie que pour cet aluminium, le rétrécissement transversal est exactement un tiers de l'allongement axial. Un matériau avec \(\nu=0.5\) (comme le caoutchouc) est incompressible : son volume ne change pas du tout lors de la déformation élastique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus fréquente est d'oublier le signe "moins" dans la formule, ce qui donnerait un coefficient de Poisson négatif. Une autre erreur est d'inverser le rapport (\(\epsilon_{\text{axiale}} / \epsilon_{\text{trans}}\)), ce qui donnerait l'inverse du résultat correct (ici, 3 au lieu de 0.33).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le coefficient de Poisson \(\nu\) est une propriété intrinsèque du matériau.

- Il lie la déformation transversale à la déformation axiale : \(\nu = - \epsilon_{\text{trans}} / \epsilon_{\text{axiale}}\).

- Pour la plupart des matériaux, \(0 < \nu < 0.5\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Il existe des matériaux dits "auxétiques" qui ont un coefficient de Poisson négatif ! Lorsqu'on tire dessus, ils s'épaississent dans les directions transversales. Ces matériaux, souvent des mousses ou des structures cellulaires complexes, ont des propriétés fascinantes pour l'absorption d'énergie ou la fabrication de rivets intelligents.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Un matériau subit une déformation axiale de 0.002 et une déformation transversale de -0.0006. Quel est son coefficient de Poisson ?

Simulateur 3D : L'Effet Poisson

Outil Interactif : Exploration de l'Effet Poisson

Modifiez les propriétés du matériau et la charge pour voir leur influence sur les déformations.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Le Saviez-Vous ?

Le coefficient a été nommé en l'honneur du mathématicien et physicien français Siméon Denis Poisson (1781-1840). Il a initialement prédit cette constante dans le cadre de sa théorie de l'élasticité en 1827. Fait intéressant, Poisson pensait que cette valeur devait être de 0.25 pour tous les matériaux, une conclusion qui a été infirmée par l'expérimentation par la suite.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le coefficient de Poisson peut-il être supérieur à 0.5 ?

Théoriquement, pour un matériau isotrope (qui a les mêmes propriétés dans toutes les directions), le coefficient de Poisson doit être compris entre -1.0 et 0.5 pour que les constantes d'élasticité restent positives. En pratique, la quasi-totalité des matériaux connus ont un coefficient entre 0 et 0.5.

Comment mesure-t-on ces petites variations de diamètre en pratique ?

En laboratoire, on utilise des instruments de haute précision appelés extensomètres. Il existe des extensomètres axiaux qui se fixent sur la longueur de l'éprouvette, et des extensomètres transversaux qui s'accrochent à son diamètre pour mesurer les infimes variations avec une très grande résolution.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Un matériau est comprimé axialement (\(\epsilon_{\text{axiale}} < 0\)). Que se passe-t-il au niveau de son diamètre ?

2. Lequel de ces matériaux se contractera le plus transversalement pour un même allongement axial ?

- Coefficient de Poisson (ν)

- Rapport, changé de signe, entre la déformation transversale et la déformation axiale. C'est une mesure de l'effet de contraction transversale d'un matériau lorsqu'il est étiré.

- Déformation Axiale (\(\epsilon_{\text{axiale}}\))

- Variation relative de la longueur d'un objet dans la direction de la force appliquée. \(\epsilon = \Delta L / L_0\).

- Déformation Transversale (\(\epsilon_{\text{trans}}\))

- Variation relative d'une dimension (ex: diamètre, largeur) perpendiculaire à la direction de la force appliquée. \(\epsilon = \Delta D / D_0\).

D’autres exercices de Rdm :

0 commentaires